自然と融合した透明な時間の中の教会

今回、軽井沢観光の僕の希望(*001)として、教会を・・・、軽井沢の自然と同一しているかのような雰囲気の教会で、その静かな時間に触れてみたいということが、その一つにあった。

今回、軽井沢観光の僕の希望(*001)として、教会を・・・、軽井沢の自然と同一しているかのような雰囲気の教会で、その静かな時間に触れてみたいということが、その一つにあった。

前のページでチャーチストリートを抜け、一つ目の教会に行ったと書いたが、それがこの聖パウロカトリック教会だ。アメリカの建築家アントニオ・レイモンドが、ヨーロッパの田舎にある教会をイメージして設計したものだ。

フリーペーパーガイドで教会には誰でも内部の見学は自由とあったが、僕たちが行ったときには、扉には鍵が掛けられていた。中を除くととても素朴な板葺きの内装になっていた。

あまりにも罪深く僕ゆえ、神からしめだしを頂いたかのような気分になる・・・。天気は悪くなかったハズだが、異様に暗く写ってしまった。やっぱり・・・。(*002)

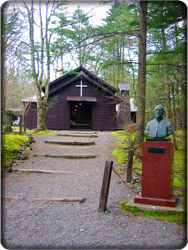

気を取り直して、次の教会へ。一度、旧軽井沢銀座通りに戻り、結婚式が催されていたところを見学し、つる屋旅館の前を通って、旧軽井沢銀座通りの奥に行き着くと、こじんまりとした佇まいの軽井沢ショー記念礼拝堂が現れる。

気を取り直して、次の教会へ。一度、旧軽井沢銀座通りに戻り、結婚式が催されていたところを見学し、つる屋旅館の前を通って、旧軽井沢銀座通りの奥に行き着くと、こじんまりとした佇まいの軽井沢ショー記念礼拝堂が現れる。

この教会は、1886年(明治19年)に宣教師アレキサンダー・クロフト・ショーが創設したもの。また彼により軽井沢が避暑地として有名になった。この教会自体がまるで自然の一部のような雰囲気にあるのは、その小さな木造造りにあることと、改装されたとはいえ、もともとバンガローを教会としたところに理由があるのだろう。

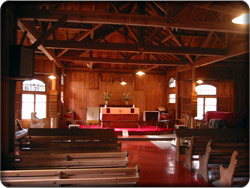

実はこの教会に一番行ってみたかった僕なのだ!!おまけに罪深くも日ごろの行いの良さ(?!)が認められたのか、礼拝堂内に入ることができた。

ここも板張りの素朴な雰囲気に満たされていた。とっても観光地とは思えないくらい、静謐な空間があった。(*003)といっても、観光客のための観光用の教会ではなく、れっきとした祈りを捧げるための教会なのだから、ここで観光客気分満々で列席に臨むのは問題がある。

ここも板張りの素朴な雰囲気に満たされていた。とっても観光地とは思えないくらい、静謐な空間があった。(*003)といっても、観光客のための観光用の教会ではなく、れっきとした祈りを捧げるための教会なのだから、ここで観光客気分満々で列席に臨むのは問題がある。

僕たちが堂内に用意されたスリッパに履き替え入ると、それに触発されて2組の観光客が入って来た。静かな静かな時間が始まる・・・。

時間が許せば、1日差し込む陽光を追いながら、座していたかった。

時間が許せば、1日差し込む陽光を追いながら、座していたかった。

このような表現は不遜なことなのだが、都市のあまりにも人工的で物理的、かつ建造物的な感じのする教会には、あまり興味がないのだが、ここでは落ち着いた自然の息吹とともに、捧げられてきた実直な祈りをまっすぐに感じることができる。(*004)

他の2組の観光客と身じろぎもせず腰掛けていると、堂内はまったくの静寂に包まれた。

祈りというには多くて雑多で欲望的な僕の思いは、このような場にあってふさわしくなく、祈ろうとしても、ただただここの何かを感じ触れていたくて、頭の中をからっぽにさせたまま、時間を過ごした。

ただ妻の思いが、祝福され叶えられれば、・・僕というつまらない人間が側にいることで、幸せが実現されうるのなら、・・・。そんな思いだけが僕の頭をよぎったが、あまりにも異質な教会と僕とのコントラストは、なかなか埋めようもない自分の弱さをくっきりと映し出すかのようだった。(*005)

教会を2つ巡ると日程的にもうあまり観光スポットを巡れないことがわかってきた。しかしこんなに風光明媚なところで、数だけ回って自然と雰囲気に浸れない観光はしたくなかったので、回りたくても観光しきれないところはあっさり諦めた。

教会を2つ巡ると日程的にもうあまり観光スポットを巡れないことがわかってきた。しかしこんなに風光明媚なところで、数だけ回って自然と雰囲気に浸れない観光はしたくなかったので、回りたくても観光しきれないところはあっさり諦めた。

僕としては良質な観光スポットの中で、できるだけ自分を息づかせて、その感触に浸りたいのだから。

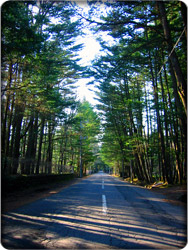

写真は、六辻通り。昔はここを馬車が、上流社会の人間と外国人を乗せて通ったのかなといったような、憶測と想像をたくましくさせる並木通りだ。

アスファルトの舗装の質は、けっして良くない。しかもなにげに車の通りがあるので、ゆっくり散策して、手放しで安全とはいえない。朝のとっても早いうちなら、ゆったりと歩いて楽しめるかもしれない。

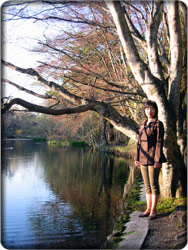

妻は何も言わないがそろそろ疲れが出ているのではないか、そして何より腰痛がと、心配だったので、今回はペンションへの帰り道にある、雲場池に寄って軽井沢観光をお終いにすることにした。(*006)

妻は何も言わないがそろそろ疲れが出ているのではないか、そして何より腰痛がと、心配だったので、今回はペンションへの帰り道にある、雲場池に寄って軽井沢観光をお終いにすることにした。(*006)

雲場池の横にある公衆トイレで、溜まった排泄的欲求を水分形状にて処理して、池周りを巡ろうとすると、妻が「なんだか吉祥寺の井の頭池のようね。」というものだから、そんな風にも見え、池の端で写真を撮るだけにした。

多分言わないものの、腰が痛いのではないかと推察すると、どこかのレストランでディナーをする前に、妻を一休みさせるべくペンションへ向かった。

昼と夜の寒暖の差が、まだ激しく、日が暮れてくると、昨日のような異常な寒さはないものの、それでもかなりの寒さになりつつあった。

5月になろうかというのに、いまだ暖房装置が必要になる長野の地にあって、僕たち地元、神奈川が恋しかったことは言うまでも無い。いま僕たちの住んでいる神奈川が、避寒地として、燦然として胸の中で輝いていた。